Сидаш Т.Г.

Неоплатонизм и христианство

(Раздел I)

Поскольку познавать не в последнюю очередь значит сравнивать, т. е. отождествлять и различать, постольку в качестве обобщающей работы к этому изданию мы решили опубликовать сравнительный анализ двух крупнейших богословских систем поздней античности — неоплатонизма и каппадокийского богословия, ставшего официальной доктриной Восточных Православных Церквей.

ЧАСТЬ I. Предпосылки богословия

Введение

В этой части работы мы рассмотрим некоторые вопросы, имеющие значительное богословское значение, однако же стоящие вне того, что в наши дни называется догматическим богословием. Поскольку, сравнивая систему Плотина с православной догматикой, мы стремимся достигнуть возможной полноты в понимании как сходств, так и различий этих богословских систем, мы не можем не затронуть и сопредельные с богословием области.

Само собой ясно, что за тысячу лет развития византийского богословия на одни и те же вопросы различными писателями давались различные ответы. Большая часть этих ответов восходит еще к эллинистической философской традиции, что сами эти писатели, возможно, и сознавали, но в чем, как правило, сами не сознавались. Это было обусловлено, с одной стороны, слабым (сравнительно с нашим временем) развитием исторического сознания и исторической науки в Византии, с другой стороны, идеологической невозможностью афишировать такие заимствования и связи (вспомним, что до Палеологов — последней династии византийских императоров — слово «эллинское» употреблялось главным образом как бранное, что-то вроде славянского «поганое», т. е. языческое). И наконец, в-третьих, из-за какого-то внутреннего нежелания вообще думать на эту тему, инспирированного, вероятно, страхом потери самоидентификации, страхом, так сказать, религиозного или культурного развоплощения (этот феномен следует отличать от предыдущего, ибо он свойствен и многим нашим современникам, живущим совсем в иной историко-культурной ситуации).

Итак, из всего многообразия мнений по интересующим нас вопросам, встречающихся в восточной патристике, мы старались брать наиболее характерные, наиболее часто повторяющиеся, мнения, которые можно встретить не только в старинных трактатах, но и у ныне живущих христиан.

Кроме того, чтобы избежать целого пласта ненужных здесь слов о цельном, жизненном, мистическом или опытном познании Первоначала, я сразу же должен различить термины «богословие» и «боговедение». Нет никаких сомнений в том, что последнее может явиться (а может и не явиться) итогом первого, может стать венцом всякого познания (а может выступить и его предпосылкой), что только оно в собственном смысле и вожделенно само по себе, однако — оно само, а не разговоры о нем. И потому я полностью опускаю все, что можно сказать об этом, ибо как приятна плотская любовь, но отвратительны разговоры о ней, так же и здесь. Вообще говоря, все, что по природе имеет к нам непосредственное отношение, не может обсуждаться, даже теми, к кому оно имеет это отношение; есть что-то профанное и развратное в таких разговорах, что-то ослабляющее, овнешняющее и искажающее как сам их предмет, так и отношение человека к нему. Тайны мистерий не подлежат разглашению, и в этом следует полностью согласиться с древними. Поэтому нескромны и безвкусны все многочисленные апелляции к внутреннему знанию, причастности Традиции и т. д.

Итак, богословием в собственном смысле может быть названо знание о Боге, поскольку Он нами мыслится, и только в этом смысле я и буду употреблять на протяжении статьи этот термин. Меньше всего этими словами мне хочется сказать, что богословием богопознание и ограничивается, но раз уж мы здесь занимаемся именно богословием, то будем заниматься именно им и ничем другим.

I. 1. Источники

Следует сначала разобраться в понятиях «Писание» и «Предание» — двух взаимосвязанных и взаимодополняющих источниках непротестантской христианской догматики.

Почему вообще тот или иной текст мы называем Писанием? Понятно, что все заверения о том, что Писание написано именно Св. Духом, не будут иметь силу даже для иудеев и мусульман, ибо они не принимают Того, что (лучше сказать, Кого) мы называем Св. Духом, хотя некоторые тексты признаются Писанием и у них, и у нас, христиан. Поэтому доказать, что данные тексты суть Писание, невозможно через ссылку на их источник: это не будет доказательством ни для верующих в то, что это так, ни для неверующих, ибо не является доказательством вообще, ибо неизвестное здесь пытаются познать из неизвестного, и то, что требуется доказать, доказывается исходя из того, что само требует доказательств. Точно так же дело обстоит и со ссылкой на традицию, и вообще со всеми историческими аргументами. Следовательно, либо придется предоставить вопрос о Писании вере, и в конечном счете — произволу, либо Писание является таковым в силу того, что в нем мы находим мысли, которые уже признаем истинными. Другого выхода я не вижу.

То, что дело обстоит именно так, особенно хорошо видно на примере споров о каноне священных книг и дальнейшем разделении книг в нем на канонические и учительные. Уже сам факт того, что мы называем Писанием книги, утвержденные в этом качестве церковными соборами, с ясностью указывает не на тот способ, каким отбираются эти книги, но на тот факт, что Писание не существует без Предания и даже является составной частью последнего. Мне могут возразить, что аргументация в пользу признания тех или иных книг Писанием, приводилась, в основном, историческая, от традиции, но я с этим согласен; более того, с точки зрения современной библеистики, местами это была даже ложная аргументация, так что сложившееся положение дел можно истолковывать либо в том смысле, что мы верим в ложь, потому что это ложь наших отцов, либо мы признаем этот тип аргументации лишь не-истинной формой аргументации истинной, либо же мы примыкаем к традиции библейской критики. Но как бы там ни было, в любом из этих случаев Писание называется Писанием только потому, что в нем содержится истина, а не наоборот (даже если эта истина — лишь частичная истина).

Итак, Писание существует в Предании, и в этом случае Предание есть сознание истины: все более частные и технические определения Предания (форма (устная) передачи информации, сборник авторитетных толкований к спорным местам Писания и т. п.), разумеется, редуцируются к этому определению, ибо что иное могло бы еще передаваться от поколения к поколению? Предание представляет собой сознание истины, или Бога, а не сознание культуры или самосознание нации (хотя сознание этих, как, впрочем, и всех остальных вещей имеет источником Предание, т. е. коренится в сознании истины); и все-таки Предание — величина историческая, причем именно как сознание, а не как истина (к этому сводится смысл развития догматики: сознание развивается, истина же пребывает). Поэтому тем, кто учит о двух источниках, следовало бы хорошо подумать, что именно в Предании является источником их учения. Не будем, однако, преувеличивать совершенств православной догматики: она именно такова, как сама о себе говорит, т. е. она опирается на два внешних для формируемого ею сознания источника — Писание и Предание; эти источники дополняют друг друга и, тем самым, рядополагаются, но ни о каком более глубоком понятии их взаимосвязи речь обычно не идет;истина, как правило, у наших догматистов подобна выводу из этих посылок: большей — Писания и меньшей — Предания.

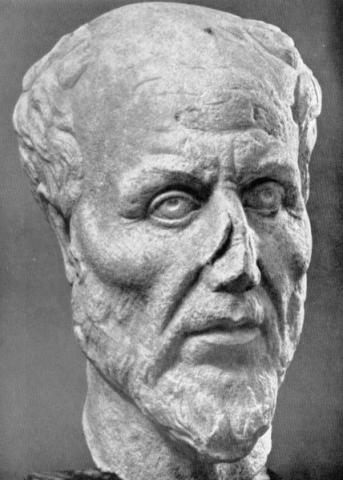

Теперь, если мы посмотрим на Плотина с точки зрения источников его богословия, то мы с удивлением обнаружим полное их тождество источникам православной догматики: это также Писание и Предание. В качестве Писания здесь выступает платоновский корпус текстов, и это у Плотина уже достаточно оформившееся представление: во многих местах он говорит о платоновском тексте даже не как об источнике истины, но как о самой истине, часто цитирует древнего мыслителя с пифагорейскими интонациями «сам сказал» и т. д. Нет никаких оснований сомневаться в том, что Плотин опирался и на Предание, ибо что иное, если не олицетворение этого Предания представляет собой фигура Аммония Саккаса — Предания не только в высоком смысле сознания истины, но и в техническом смысле устной передачи информации и, скорее всего, даже набора определенных толкований? Вместе с этим нужно отметить куда более интимное и внутреннее отношение мыслителя к своим источникам (потом оно повторится у св. Григория Богослова): отсутствие внешней авторитетности отнюдь не лишает философа благоговения, и напротив, последнее не притупляет, а скорее стимулирует его мысль. Больше в этом контексте сказать о Плотине, пожалуй что, и нечего, ибо, во-первых, он был еще слишком внутри традиции, чтобы традиция выступила для него предметом рассмотрения; во-вторых, сама эта традиция была такова, что вопрос исторического преемства имел для нее едва ли сколько-нибудь важное значение: Плотин шел по пути Платона, постигал те содержания, которые описывались Платоном — этого ему, да и его окружению, вполне хватало, чтобы чувствовать и сознавать себя традиционалистом. И действительно, несмотря на значительные новации, нельзя не чувствовать духовной связи этих мыслителей; близость столь велика, что слушая Плотина, порой кажется, что слышишь еще более умудрившегося Платона.

Однако продолжим сравнение методов.

I. 2. Рассуждения об «эпинойе» у св. Василия Великого и о «диалектике» у Плотина

Итак, теория источников формально в этих теологических школах едина. Теперь спрашивается: каким образом формируются нами богословские понятия? Наиболее внятный ответ находим у св. Василия Великого в первой книге Опровержения на защитительную речь злочестивого Евномия (все цитаты будут даны по изданию: Творения св. Василия Великого. М., 1846. Т. III). Этот текст приподнимает завесу над теми гносеологическими предпосылками, которые лежат в основе каппадокийского богословия. Здесь Василий предстает перед нами как чистейшей воды эмпирик и номиналист (как ни сложно очищать от полемической накипи редкие пассажи, обладающие интересующей нас гносеологической всеобщностью, кое-что здесь добыть все-таки можно). Начнем мы с того, что «не за именами следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей» (С. 66. Курсив мой. — Т. С.). Это св. Василий говорит буквально о всех вещах, никакой разницы между вещами умопостигаемыми, чувственными и божественными он не делает. Что же называют имена? Имена называют свойства, а не сущности — «имя показывает нам отличительный характер Петра, но не показывают нам его сущности» (Там же). Из этого прямо следует, что сами по себе сущности (ни чувственные, ни божественные) не познаваемы, но познаваемы лишь их свойства или энергии. (Интересно, что, если спросить у Василия Великого, какие же именно свойства называет само имя «сущность», говорим ли мы разные вещи, говоря «непознаваемое» и «сущность», и продолжать далее задавать те вопросы, которые следует задавать эмпирикам?) Каким же образом возникают имена, называющие только лишь свойства? Они возникают в результате «эпинойи» — примышления. Что же это за «примышление»? Это аналитическая деятельность рассудка, разлагающего полученный посредством чувств образ: «Когда при внезапном устремлении ума представляющееся простым и единичным, при подробнейшем исследовании оказывается разнообразным, тогда об этом множественном, удоборазделяемом мыслью, говорится, что оно удоборазделяемо одним примышлением, например, с первого взгляда кажется тело простым, но приходит на помощь разум и показывает, что оно многообразно, примышлением своим разлагая его на входящие в его состав: цвет, очертания, величину и прочее» (С. 22). Можно спросить: в данном случае, тело сложно только по примышлению или же само по себе; имеет ли эта аналитическая деятельность какой-то онтологический коррелят или является лишь «представлением»? Очевидно, онтологическим соответствием примышления являются свойства вещи, которые суть ее энергии. Но почему деятельность примышления постигает что-то объективно сущее, почему образуемые таким образом понятия не являются иллюзией, если вещь абсолютно вне субъекта и его с ней не связывает ничего, кроме чувственного восприятия, которое само по себе сомнительно? На это ответов св. Василий не дает (создается впечатление, что он не замечает разницы между анализом представления о предмете и анализом самого предмета—в этой связи его можно понять близким и буддистам, и Юму). Такой же метод познания применяется св. Василием и к Богу, и тут ситуация становится особенно напряженной, ведь если чувственный предмет дается сознанию в акте чувственного восприятия, то Бог, что очевидно, таким способом не дается. В самом деле, если энергии чувственной сущности аффицируют органы чувств, то что собственно аффицируют божественные энергии? И аффицируют ли? Эти вопросы остаются открытыми. Далее в Боге различаются, как и в чувственной вещи, непознаваемая сущность и познаваемые энергии (ни о каком паламитском мистицизме речи пока не ведется, обсуждаются чисто гносеологические вопросы); эти энергии и есть свойства, которые только мы и можем постигать, и только — примышлением. Опять же, объективно Бог сложен или только по примышлению? Вроде бы, только по примышлению, но тогда, быть может, только по примышлению Он обладает и всеми Своими энергиями? Кроме того, по примышлению или нет мы постигаем Ипостаси, и если да, то чем они отличаются от свойств или энергий? Нет ответов. Таковы сложности, свойственные не только этой, но и любой номиналистской и эмпирической мысли, пытающейся богословствовать. Нам важно здесь подчеркнуть отсутствие понятия не только об онто-гносеологических связях, но отсутствие всякой иерархии познания и познавательных способностей. Так, что и Бог, и всякая вещь мыслятся познающимися одним и тем же способом. Единственное возможное познание — эмпирическое, единственно возможное мышление — рассуждающее.

Методология Плотина, излагавшаяся им отнюдь не только в трактате О диалектике, несколько стройнее, хотя и его построения далеки от совершенства в этом «не античном» вопросе. Если позиция св. Василия Кесарийского может быть охарактеризована как абсолютизация чувственных форм познания, даже до такой степени, что и Бог выступает у него в категории чувственного предмета и анализируется точно так же, как чувственный предмет, то позиция Плотина диаметрально противоположна. Я бы побоялся назвать ее системой крайнего реализма, но то, что постижение именно умопостигаемого является образцовым актом познания, познанием в собственном смысле для Плотина, это совершенно ясно. Чтобы понимать Плотина, нужно ясно осознать ту истину, что поскольку что-то вообще постигается, оно постигается умом и есть так или иначе умопостигаемое, и воспринимаемое внешними чувствами постигается все-таки умом; но есть и то, что собственно умом и воспринимается, и потому постижение собственно умопостигаемого, «умовоспринимаемого», является образцом для любых других постижений, в силу совпадения в таком акте познания формы данности предмета и формы его познания.

Итак, Плотин прежде всего фиксирует сферу бытийного единства знания и бытия — это есть Ум (говоря языком новой философии — субъект-объект), сфера сущего или, лучше сказать, само сущее, которое есть также и само мышление, и самомышление. Захватывает дух от этого равновесия бытия и мышления в Уме: это подлинное «акмэ» (расцвет) бытия и мышления — ничто не довлеет другому. Ум никоим образом не есть «самосознание» новоевропейских систем, хотя и занимает подобное же место в системе Плотина, но это лишь общность статуса. Ум не постигается дискурсивно, в том числе и когда имеет место быть дискурсивное мышление о себе (об этом Плотин пишет во многих местах, например в Enn. V. 3. 4.); можно сказать так, что мы не имеем понятия об Уме — понятия в том смысле, в котором говорит о нем св. Василий, ибо познание об Уме раньше любого анализа и синтеза, и чтобы достигнуть познания Ума, следует как бы отступить в то, что было раньше дискурса. Понятно, что св. Василию, который признавал человека и его душу рожденными во времени, можно было отступать только в область сознанияпренотальных матриц , но для Плотина — вернуться к не дискурсивному состоянию сознания означало также вернуться к истоку не только своей, но и всякой души. Способ постижения Ума Плотин нередко называет «эпиболэ» (например, в Энн. I. 3. 5): буквально это значит «набрасывание», мы же переводим это слово как «интуиция» — непосредственная форма знания, мгновенное овладение сутью вопроса, и совершенно понятно, что такое знание не дискурсивно.

Вслед за сферой тождества бытия и мышления располагается сфера их относительной разделенности — сфера Души; здесь и находятся как дискурсивное познание, так и логосы отдельных вещей (и то, и другое присутствует также в Уме, но там они — лишь возможности); собственно превращение ума в рассудок даже в нас и происходит именно тогда, когда предмет оказывается внешним; так что это одно и то же — рассуждающий ум и ум, имеющий некую внешнюю сферу предметности. Однако, они внешни друг другу только как творческая деятельность и ее смысл или замысел, и то и другое — суть единая психическая сила.

Наконец, выступив в космическое бытие, оба обретают призрачное существование, логос — в виде чувственной вещи, душа — в виде одушевляющего и вразумляющего единичное тело принципа. Понятно, что познание призраком призрака может быть только призрачным (скептицизм относительно познания чувственных вещей является общим для св. Василия и Плотина, хотя, возможно, св. Василий и домысливает за чувственной вещью некую сущность-в-себе, во всяком случае, преп. Максим Исповедник ее домысливал). Впрочем, и согласно Плотину за чувственным предметом стоит некая сущность, благодаря чему он не есть иллюзия в смысле обмана воображения; но эта сущность есть логос — логос, являющий себя в этом чувственном предмете, который, вообще говоря, есть только потому, что так или иначе есть логос. Будучи логосом, эта чувственность умопостигаема, поэтому и изначально на чувственный предмет следует смотреть глазами разума и, скажем даже резче, иным образом смотреть вовсе невозможно. Если принять во внимание, что для христианских перипатетиков сущностью могла быть, опять же, только материя + форма, то и непознаваемая сущность, должно быть, мыслилась ими неким «тонким» живым существом, непостигаемым, по-видимому, именно в силу своей «тонкости». Можно сказать, что даже если бы мы его и постигли, мы вновь столкнулись бы с той же проблемой непознаваемой сущности, и так — до бесконечности.

Нам важно подчеркнуть в гносеологических построениях Плотина полное их соответствие его онтологии и совершенно другой контекст, в который помещается проблема богопознания в его философии. Знание о Боге мыслится Плотином, скорее, не особой областью дискурсивного знания (что происходит у каппадокийцев — там, где они высказывают свои гносеологические положения), но совершенно своеобычным видом познавательной деятельности. Здесь нужно отметить два момента: во-первых, каждому уровню реальности соответствует своеобычный способ познания, и как бессмысленно тем способом, каким мы познаем чувственные вещи, познавать вещи умопостигаемые (в том числе и душевные), так же бессмысленно «умопостигать» Единого, ибо соответствующий Ему способ познания принципиально отличен от способа познания Ума.

Однако, во-вторых, поскольку бытие внутренне однородно, и в Уме суть всё то, что и в Душе, а в Душе — то же, что и во Вселенной, постольку истина является всюду одной и той же, и лишь являет себя по-разному. Понимание этого, с одной стороны, освобождает нас от всякого рода мистических страхов (ибо чего бояться человеку, который жил здесь в согласии с логосом?), а с другой — дает критерий для оценки всех видов религиозного опыта, ибо каждому из онтологических уровней бытия соответствует определенный вид познавательной деятельности, так что и по виду познавательной деятельности мы можем определить уровень познаваемого предмета, и по предмету — соответствующий вид деятельности; в случае же их несоответствия необходимо будет иметь место ложная оценка либо одного, либо другого. Это особенно важно, когда речь идет об оценке тех или иных практик: возьмем, например, классическую исихастскую технику сосредоточения (в Индии она, вероятно, называлась бы самадхи с опорой) — спрашивается, что может быть постигнуто в результате такого упражнения? Если бы здесь постигалось нечто связанное с Единым, то человек должен был бы проходить к Нему через сферу Ума; если же — сам Ум, то это тоже было бы очевидно; следовательно, если речь идет здесь о созерцании света, то этот свет не может быть ничем иным, как содержанием, входящим в сферу Души (в том, что Душа есть Бог, я, в отличие от Варлаама Калабрийского, не сомневаюсь), как и все остальные содержания, постижимые в результате психофизических практик. Скорее всего, это тот «одушевленный свет», о котором пишет Плотин в Энн. IV. 5. Высказанное мною — только гипотеза, однако в данном случае важно то, что такая гносеология вообще позволяет как-то ориентироваться в этой сфере, задает систему координат, позволяющую описывать и соотносить самые разные феномены.

Например, образное явление (неважно чье — Моше, Иисуса или Будды Амиды) не может принадлежать никакой сфере, кроме сферы Души, ибо образ требует места и представления, а в Уме содержания постигаются вне всякого представления. Опытное постижение умопостигаемой Вселенной, всегда сопровождающееся появлением post factum определенного знания и об этом чувственном мире, происходит в моментальном умственном схватывании. Наконец, слияние с Первоединым не предполагает никакой вообще деятельности ума в нас, однако эта остановка умозрения возникает как раз в момент максимального напряжения его. Так что, прежде чем умозрение останавливается (если тут вообще допустимо «прежде»), созерцающий видит Ум.

Теперь, если все те теургические практики, которые начинают работать с дыханием, делают это потому, что дыхание, а равно и биение сердце — последнее, что мешает людям, их практикующим, остановить дискурсивное сознание, то можно предположить, что последнее, что воспринимает движущийся таким путем аскет, это отнюдь не умопостигаемая Вселенная, но собственное сердце или дыхание. Вполне понятно, в таком случае, что речь идет о двух разных видах безмыслия и двух разных типах экстаза. С точки зрения платонизма, вряд ли можно говорить, что останавливающие дискурс (точнее, даже помыслы, читту) таким образом идут в ту же сторону, что и стремящиеся остановить его в восторге перед Красотой. Вероятно, следует предположить, что и небытие имеет некие степени посвящения.

Поражает универсализм этой концепции, заставляющий нас вспомнить, что создавший ее мыслитель жил во время, когда синкретизм достиг такого масштаба, что от человека, следовавшего путем древних философов, требовалась вполне внятная система, позволяющая осмыслить любые феномены религиозного опыта.

Каким же образом постигается истина на уровне рассудка? Она постигается диалектически. Соответственно, диалектика есть такая рассудочная деятельность, которая подводит человека вплотную к границам рассудка. Иными словами, диалектика — это умение видеть сущность предметов, т. е. их умопостигаемые основания. В формальном смысле, диалектика — это логика, в которой изъят закон исключенного третьего. Продемонстрируем это на примере. Говорят: Бог познаваем и непознаваем, и поскольку Он познаваем, Он — сущность, а поскольку непознаваем — энергия. Спрашивается, почему одно и то же не может быть сразу и познаваемым, и непознаваемым? Потому что есть закон исключенного третьего, утверждающий, что одно и то же не может быть чем-то и не быть им в одно и то же время в одном и том же смысле. Что же, спросим мы, Бог подпадает под действие этого закона? А если нет, то к чему предицировать Богу содержания, полученные в результате действия нашей подлежащей этому закону «эпинойи»? Для диалектика тут все просто, ему не нужны дополнительные термины: Бог познаваем и непознаваем в одно и то же время в одном и том же смысле, везде и всегда, в каждом акте познания, и мы, когда познаем это, то познаем умом и не рассуждая. Это столь же мало значит, что Бог есть всецело сущность, сколь и что Он всецело энергия, ибо Он — ни то, ни другое, Он — то третье, которое как раз и исключается тем самым законом, которому рабствуют мыслители, мнящие себя богопросвещенными «антиномистами». В сущности, и введение обременяющих мысль рассудочных различий не может затемнить эту диалектическую истину, однако ведет к продолжительным и бессмысленным спорам, в которых вводящий такие различия вынужден доказывать, что тем самым он не делает Бога сложным, что доказывать весьма проблематично, ибо это требует интеллектуального созерцания, которое лишь латентно присутствует в рассудочном методе, опирающемся на закон исключенного третьего и, следовательно, имеющем сферу применения лишь среди вещей чувственных. Поэтому диалектика — «царский путь», во всяком случае, в рассуждении о вещах божественных, находящихся выше противоположностей, путь, позволяющий отделить сами предметы от «примышлений».

Гносеология Плотина, однако, оставляет открытым вопрос об отношении диалектики к эмпирическому познанию.

I. 3. Космология

Уже затронутые нами вопросы показали необходимость пристальнее взглянуть на всю систему категорий, которые предшествуют богословию и, следовательно, уже подразумеваются, когда человек начинает богословствовать.

Желая отыскать космологические и психологические модели, наиболее характерные для всей патристики, я обратил внимание на книгу И. И. Соколова Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. СПб., 2004. Здесь содержится пересказ воззрений святителя, которые он излагает в сочинении Сто пятьдесят глав естественных, богословских, нравственных и деятельных, исключенном из русской редакции Добротолюбия (М., 1900. Т. 5) по причине того, что в них содержится «очень много трудного для понятия и выражения» (Указ. изд. С. 3). (Об исключенном из русского Добротолюбия тексте Каллиста Катафигиота, который, к счастью, все-таки был переведен и опубликован, мы еще скажем ниже.) Это сочинение, судя по всему, является одним из важнейших памятников святоотеческой письменности, и именно на него мы будем опираться в анализеэтих вопросов.

Мне не хотелось вставлять в этот текст множество цитат из произведений разных авторов в каждом из разделов и без того небольшой работы, и книга проф. И. И. Соколова дала мне возможность избежать бряцания образованностью, всегда уводящего от сути обсуждаемых вопросов к проблемам историческим и филологическим. Впрочем, публикация вышеупомянутых Глав св. Григория Паламы представляется мне делом первой необходимости, поскольку по своему философскому значению это сочинение явно превосходит опубликованные не так давно Триады. Во всяком случае, все ценные для нас фрагменты мы извлекли из пересказа именного этого труда св. Григория.

Итак, пересказанная И. И. Соколовым космология показалась мне настолько типичной, а пересказ — настолько сжатым и точным, что я приведу его здесь почти полностью.

«...мир имеет начало, а оно есть именно то, о котором учит Св. Писание... Но, имея начало, мир имеет и конец... Однако конец этот не сведется к небытию: мир только видоизменится к лучшему в своем существе, соответственно будущему изменения наших тел. Откуда происходит движение неба? — Греческие мудрецы думали, что оно происходит от Мировой души природы. Но если мир имел вообще душу, как движется одно только небо, но не земля и вода и воздух? А с другой стороны, если бы он имел душу, то она разумна или неразумна? Но в первом случае она была бы и свободна, и ее не были бы лишены и вышеназванные стихии. А во втором случае она была бы или естественной, или чувственной. Но такая душа не могла бы двигать неорганические тела, потому что душа есть „энтелехия тела органического“, имеющего жизнь в потенции. Наконец, космическая душа есть создание ума злого и нечестивого. Такая душа, небесная или всемирная, вовсе не существует; есть только разумная душа, человеческая, вышенебесная, разумное существо. Но как движется небесное тело? Оно движется не душевной природой, но теловидной и собственной, как мы видим, что вокруг нас движутся ветры не природой души, но своей собственной природой. И движущееся небесное тело вовсе не идет кверху, но вращается около самого себя. Это не потому, что существует недостаточно места, но потому, что существует тело более тонкое и легкое. Выше же его никакое тело не существует, потому что всякое тело заключается в нем. А если бы мы пожелали представить, что находится что-либо выше неба, то мы должны мыслить это Богом, всё наполняющим и прежде мира, и после него, однако, нельзя, разумеется, отождествлять Бога с каким-либо телом....

Стихий Палама насчитывает пять... Другая Вселенная, кроме нашей, не существует, и только на одной Земле существует единая разумная душа. Живут здесь и другие земные животные» (Соколов И. И. Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. СПб., 2004. С. 108-109).

С большей или меньшей полнотой в этом тексте представлены и основные парадигматические расхождения с мыслью древних, и основные черты сходства. Одним словом, эту картинку можно охарактеризовать как стоицизирующий аристотелизм. От стоиков здесь берется представление о конечности и тленности мира — без стоической цикличности, конечно (хотя, рассуждая о совершенстве мира до грехопадения, его несовершенстве — после, и конечном его восстановлении, пожалуй, можно описать полный круг, однако он будет один; впрочем, такие рассуждения именно св. Григорию не свойственны). Остальной аппарат понятий и сами космологические представления заимствованы у Аристотеля: неодушевленность мира, Бог-Ум, обнимающий мир извне, пять стихий, неподвижная Земля, наконец, определение души, о котором мы будем говорить отдельно. Безусловно оригинальной чертой этого построения является линейность времени, которую, несмотря на все стоические аллюзии, никоим образом нельзя обойти вниманием, и, соответственно, конечность мира во времени (опять же, только этого мира, ибо преображенный мир, очевидно, такой конечности не имеет). В этом фрагменте речь не идет о творении, но и так понятно, что творение мыслится актом божественной воли и разума, и в этом акте вычленяется момент замысла — превечный совет — и момент осуществления. В отличие от нынешних богословов, большая часть богословов древности представляла постадийность шестоднева исключительно художественным приемом, но не реальным положением дел, само творение мыслилось мгновенным (например, у Василия Великого в Беседах на Шестоднев) . Время — категория, понимавшаяся во всей патристике исключительно по-аристотелевски: «время есть продолжение, спротяженное состоянию мира; им измеряется всякое движение...» (Св. Василий Великий. Опровержение... Указ. соч. С. 51) — это, конечно, уже неоднократно обсуждавшееся нами «время — мера движения». Соответственно, вечность понималась в патристике по преимуществу как бесконечное время, никакого более высокого понятия о вечности ни у кого, кроме преп. Максима Исповедника, я не нашел. О пространстве здесь можно говорить, опять же, в аристотелевских категориях места. Соответственно, полемика против стоиков и платоников, учивших об одушевленности космоса, об обусловленности космических движений психическими, производится исключительно с аристотелевской точки зрения.

Мы уже говорили, что Плотинова космология в достаточной степени зависима от аристотелевской. Скажем еще раз, что это за зависимость и сравним построения Плотина с парадигмой, усвоенной византийским богословием.

Следует согласиться с А. Ф. Лосевым в том, что касается космографии: представление о концентрических, постепенно «уплотняющихся» сферах разделяли на закате античности фактически все. Но вот возьмем концепцию неподвижной Земли — это чисто аристотелевская концепция, выдвинутая им в полемике с Платоном. В самом деле, Платон признавал движение Земли вокруг оси мира (Тимей, 40с), Аристотель же считал Землю полностью неподвижной (О Небе II. 14). Почему? Потому что Платон, а за ним и Аристотель (до известной степени) и Плотин считали пространственное движение следствием одушевленности, и вот оказывалось, что Земля у Платона живое существо и бог, а у Аристотеля — отстойник для всего неживого в космосе. Отсюда существенным отличием даже при столь заметных космографических совпадениях оказывалось то, что для перипатетиков Промысл кончался там же, где сфера божественного и пребывающего, а именно — в надлунной сфере, для платоников же простирался повсюду; христиане здесь следовали, конечно, платоникам. Но у платоников это происходило потому, что и Земля была для них богом, и стихий было четыре, а не пять, так что нельзя было сказать, что звезды сделаны из «особого материала»; христиане же отвергали божественность Земли и стихий, вслед за Аристотелем, признавали пять. Однако при полной зависимости в этих своих построениях от Стагирита, они полностью отрицали вечность как мира надлунного, так и космоса в целом. Можно сказать, что платоники распространяли сферу пребывающего вплоть до Земли, христиане же, скорее, расширяли сферу мнимого и становящегося на всю Вселенную, однако и те, и другие учили о вездеприсутствии Промысла и Божества.

Теперь то, что касается знаменитого различия концепций творения из o?k -ntwn и из mx «n. В первую очередь, творение «из не сущих» лишь с большой натяжкой можно назвать собственно библейским взглядом. Ибо, во-первых, выражение это в Ветхом Завете встречается всего один раз (2 Макк. 7, 28), а в Новом Завете оно вообще не присутствует. Во-вторых, встречается там оно в контексте риторическом, а не философском (мать, увещевая сына принять смерть за веру отцов, говорит ему, что мир ничтожен, ибо сотворен из ничего, а потому нечего за него и цепляться), и потому в самом этом тексте, вероятнее всего, представляет риторическую же гиперболу. В-третьих, и это самое главное, книга эта написана в 124 г. до н. э. (спустя более чем 200 лет после Платона и Аристотеля) эллинизированным евреем по имени Ясон, проживавшим на Кирене, написана изначально на греческом языке, для александрийской общины, которая к тому времени уже слабо помнила иврит. Приняв все это в расчет, едва ли можно усомниться в том, что замечательная эта фраза навеяна духом эллинизма, который, разумеется, был синкретичен. В любом случае, мы не видим в Ветхом Завете никакой предыстории этой мысли; так или иначе, сказано было хорошо, и в христианском богословии получил развитие именно этот тезис. Спрашивается, насколько можно противопоставить его платоновскому творению из mx»n?

Теперь, может ли быть вопрос о Промысле отделен от космологических представлений? Для нас, разумеется, да, но для людей того времени — вряд ли. Вопрос о Промысле у Аристотеля прямо увязан со структурой существующего, у платоников — со способом действия Души и сферой ее влияния, да и в ближневосточных традициях дело едва ли обстояло иначе. Так что, принимая ту или иную космологию, любой мыслитель, как тогда, так и сегодня, принимает и способ осуществления Промысла, ибо разве сам космический порядок не является наипервейшим его делом? Я считаю, что только разорванное, шизофреническое сознание современного человека может инспирировать разговоры отдельно о каком-то Промысле и отдельно об устроении мира, у древних же эти вещи находились в теснейшей взаимосвязи.

Для всякого человека, который желает думать над вопросом, а не над текстами, совершенно ясно, что эти два учения не только не могут противопоставляться друг другу, ибо с легкостью согласуемы, но попросту представляют собой одно и то же учение. В самом деле, говоря о творении, христиане различают два момента: момент замысла и момент его осуществления; если под первичным «ничто» подразумевается то состояние не-бога, которое было в первом моменте, то под относительным небытием, платоновским «мэоном», следует подразумевать не-бога во втором моменте. Если же вы скажете, что ничего не было вне Бога до начала Его деятельности, то, тем самым, просто положите не-бога в Боге, назвав его какой-нибудь потенцией или силой; суть того, что происходит с такой потенцией (если вы настаиваете на данном имени), от этого не изменится, однако, вслед за Проклом, вы будете полагать материю божественной силой.

То, что дело обстоит именно так, подтверждается и тем, что у Платона речь о «мэоне» заходит не раньше, чем Демиург начинает творить (мы писали об этом в статье ко второй Эннеаде). Не говоря уже о том, что истолковывать «мэон» как совечную Творцу материю, — это абсолютный абсурд, ибо материей («гюлэ», букв.: «древесиной») называется что-то оформляемое эйдосом. Что же, Бог для платоников — эйдос? А если нет, то и никакая материя не может быть у платоников совечной Богу. Если же Богом следует называть и Ум, и Душу (а это именно так), то, в таком случае, Единое будет уже не вечно, а сверхвечно, если хотите, и ни о какой «со-сверхвечности» все равно говорить будет нельзя. Вообще говоря, относительно не-существующее может хоть как-то существовать (что следует из самого его имени) лишь в качестве члена отношения, но отношения с чем? Конечно же, с сущим. Что же, разве Единое и сущее тождественны в платонизме? Много можно привести доводов против этой клеветы.

Поскольку об умной материи и вообще инаковости в сфере божественного мы будем говорить ниже, этот вопрос здесь рассматриваться более не будет.

Действительно существующее расхождение состоит в том, что христиане усваивают Богу то, что они называют свободой, т. е. такое отношение к творению, при котором одна только воля Творца определяет — быть ему (т. е. творению) или не быть (учение это восходит к св. Афанасию Александрийскому). Тем самым, творение оказывается таким действием, которое не требует ничего кроме воли и здравого смысла, чем-то вроде забивания гвоздя или лепки горшка . Я не знаю, почему этот взгляд должен быть принят как собственно христианский, ведь всякое действие, определяемое таким образом, делается как раз исключительно из необходимости (например, как-то выживать), чего не скажешь, например, о художественной деятельности. Представление о безыскусности творения у платоников опирается именно на эту антропологическую аналогию: представьте себе момент, когда рождаются стихи или песня, когда поэт словно бы одержим, «идет за Ним и не видит спины» — творит, но не знает, как и почему. Анализируя такое состояние, не ясно даже, хочет ли он собственно творить. Художник неизмеримо более свободен, чем ремесленник, однако действует с бесконечно большей необходимостью.

К разнице между этими двумя образами и сводится все различие между христианским и неоплатоническим пониманием творения как процесса. Очень верно сказал где-то Плотин относительно перипатетиков, предицирующих мышление Божеству, что считая мышление самым ценным в себе, они думают наградить им и Бога, ибо без мышления Он им кажется недостаточно внушительной персоной. Так же и здесь — наградили, должно быть, Первоначало тем, что наиболее ценили в себе.

В строгом смысле, в учении о творении нужно отказываться от любых антропоморфизмов: приписывать Богу необходимость — такая же нелепость, как и приписывать Ему свободу, ибо относительно Единого ни та, ни другая категория не имеют никакого значения, кроме аналогического. А по аналогии мы, опять же, будем усматривать в Его действиях сразу же и свободу, и необходимость. То же самое относится и к самому сотворенному: с одной стороны, творение не может ни быть, ни не быть без Творца, с другой стороны — оно свободно в меру своего богоподобия. Это признавали и платоники, и христиане. Возвращение образа к Первообразу понималось и теми, и другими основным смыслом бытия мира. Однако, большая часть христианских богословов до сих пор признавала и признает некоторую специфическую свободу твари, отличную от свободы Бога; для платоников же, тоже принципиально признававших разную степень осуществления свободы в разных чинах космической иерархии, свобода была словом, по преимуществу обозначавшим собственно божественное бытие. Эта разница акцентов (не учений в целом) обусловливается вышеупомянутой разницей акцентов в понимании сотворенного.

Теперь скажем относительно идей, ибо космос божественен благодаря им. Во-первых, несмотря на периодически случавшиеся анафематствования теории идей как таковой (например, на антиоригенистских соборах или на соборах против Иоанна Итала), заменить ее было принципиально нечем, так что лучшие богословы Востока, в том или ином виде, все равно принимали ее, например преп. Максим Исповедник и свт. Григорий Палама. Во-вторых, идеи понимались христианами, в соответствии с вышеупомянутым образом, как замыслы Бога, т. е. то, что еще только должно получить чувственное бытие, а платониками — как сами вещи (прокловскую концепцию идей-богов я здесь не рассматриваю). В-третьих, «местопребывание» этих «замыслов» в Боге не очень понятно, и более ранние богословы, например св. Григорий Богослов и св. Григорий Нисский, полагали непроявленные логосы «предвечного совета» во второй Ипостаси, которая тем самым сразу же приобретала имя Св. Софии, более же позднее паламитское богословие относило их уже к сфере энергий. В платонизме же местопребывание идей — Ум. Таковы основные различия.

В первую очередь следует выяснить, считают ли христианские богословы «мысли Бога» чем-то меньшим и худшим, нежели сотворенные на основании этих мыслей, или ими самими, вещи. Если да, то как может тварное оказаться больше нетварного; если нет, то зачем Богу производить худшее? Во-вторых, если идеи суть замыслы или произволения, а источник энергий — сущность, то выходит, что сущность мыслит и волит, а если это так, то как ее мышление и воление соотносятся с мышлением и волением Ипостасей? Одним словом, как энергия связана с мышлением и волением? В-третьих, если говорится о воле в Боге, то эта воля понимается либо как воля, возникающая из недостатка и желания Его восполнить, либо, если первое абсурдно, это воля, возникающая из избытка. А если это так, если она есть Любовь, то чем она отличается от того, что Плотин называл излиянием Блага? Пока мы не имеем ответов на эти вопросы, а у отцов Церкви мы их не находим, мы не можем и сравнивать христианское понимание идей с платоническим, хотя каппадокийское богословие в этом вопросе, очевидно, почти совпадает с учением Плотина.

Некоторые трудности, я надеюсь, разъяснятся ниже, когда мы будем отдельно рассматривать технику догматического мышления о Сверхсущем. Пока же скажем, что, помещая идеи в Уме, платоники отнюдь не отождествляли творение мира и рождение второй Ипостаси. В самом деле, что может быть общего между происхождением самой сущности — сущности истинно сущего из Сверхсущего, и возникновением подвижного образа этой сущности, ведь в одном случае речь идет о сущем как таковом, а в другом — о его образе? Центральный для Плотиновой теории творения образ отражения абсолютно не приложим к вечному рождению Ума. В чем бы могло отразиться Единое? А ведь мир — это отражение, однако же Ум — само сущее. Так что из того, что Ориген, в некоторых чертах своего учения действительно близкий платоникам, непозволительно сближал эти вещи, не следует, что он делал это из-за увлеченности платонизмом, ведь не иначе мыслил и близкий стоической философии Тертуллиан (о стоицизме Тертуллиана см. напр.: А. А. Столяров Тертуллиан. Эпоха. Жизнь Учение в книге: Тертуллиан Избранные сочинения М 1994 стр.25)

I. 4. Психология познания

Здесь дело обстоит почти таким же образом, как и в космологии: из древней традиции заимствуются, в основном, перипатетические положения; появляются и отдельные оригинальные воззрения, но их сравнительно не много. Вот, например, психология познания того же свт. Григория Паламы в изложении того же И. И Соколова:

«....[1] чувственные образы происходят от тела, но они не суть тела, потому что происходят не просто от тела, но от видов, согласных с телами, но и не суть в то же время самые виды тел, но отображения, и как бы некоторые неотделимые от видов образы. [2] Воображение (фантазия), воспринимая эти отпечатки, отделяет от тел образы видов и, храня их в себе, каждый раз вызывает требуемые образы... Воображение разумных существ есть грань между умом и чувством. [3] От вращения же так возникших образов, отдельно от тел, ум создает мысли и многовидно силлогизирует все разнообразие их — то страстно, то бесстрастно, то умеренно, то ошибочно или безошибочно, а отсюда создаются добродетели и пороки, правильные мнения или зломыслие. При этом не каждая истина или заблуждение, добродетель или порок имеют свое начало в мыслях, возникающих от фантазии, потому что не каждая мысль от этого происходит и относительно этого бывает, но возникает и от других (объектов), не подчиненных чувству, но данных уму мыслью. [4] Наконец, ум, следуя за фантазией и имея через нее общение с чувствами, рождает гнозис от столкновения между собой различных представлений: например, видя отношение и положение Солнца и Луны, он приобретает знание об этих телах...» (Соколов И. И. Указ. соч. С. 109-110).

Все эти, казалось бы, инструментальные, незаметные на фоне монументального учения о божественных энергиях и других смелых богословских истин, положения имеют для нас колоссальную важность, ибо вводят нас в интеллектуальный контекст времени. Те же самые вопросы почти за тысячу лет до Григория обсуждались и Плотином, и почти в тех же терминах, а почти за тысячу лет до Плотина — Платоном и Аристотелем!

Итак, в первую очередь, налицо чисто перипатетическое учение о восприятии, т. е. представление об истечении из предметов неких образов, которые и улавливаются органами чувств. Плотин критикует это учение в трактатах Энн. IV. 6. и упоминает о нем в связи с частным вопросом в трактате Энн. II. 8. Основным предметом споров между платониками, с одной стороны, перипатетиками и стоиками — с другой, было положение об активности или пассивности души в процессе восприятия. Григорий Палама здесь, безусловно, разделяет воззрения античных эмпириков. Органы чувств для него есть что-то подобное трубам или каналам, через которые в разум попадают некие абсолютно объективные чувственные истечения из предметов. В общих чертах это натуралистическое воззрение было свойственно большей части христианских мыслителей. Плотин же, напротив, понимал восприятие как деятельность души, соответственно, и внешний предмет оказывался воспринимаемым не поскольку он был сам деятелен, а поскольку была деятельна именно душа, поскольку она направляла на него свою познавательную энергию, ибо «душа предназначена властвовать, а не быть подвластной» предмету восприятия. Для Плотина не существовало субъект-объектного дуализма, ибо сам чувственный предмет мыслился им энергией Души всего, и в восприятии одна душа энергийно общалась с другой, почему и все восприятия для Плотина были невозможны без симпатической связи. Для античных же эмпириков, к числу которых нужно отнести, в данном случае, и Григория Паламу, такой дуализм существовал; соответственно, и мир представлялся неживым и инородным душе. В своих крайних, «стоических» формах, это представление о пассивности души в восприятиях могло привести, например, к желанию жить в пещере, или завесить окна иконами, или созерцать пуп, чтобы избежать влияния мира, что порою и наблюдалось у подвижников, понятийный аппарат которых весьма зависел от аристотелизма и стоицизма. Невозможно не отметить чрезвычайной устойчивости этих воззрений.

Далее мы встречаемся у св. Григория с учением о фантазии. Здесь он достаточно близок к Плотину: у обоих мыслителей память понимается принадлежащей силе воображения (см.: Энн. IV. 3. 29). Однако для Григория воображение есть как бы некое сито, отделяющее образы от их объективного подлежащего, способность, превращающая нечто данное лишь объективно в нечто мысленное, для Плотина же, поскольку для него вообще не существовало такой трансформации, фантазия, соответственно, трансформировала в мысленный образ безвидную мысль, а не приходящее истечение от предмета (см.: Энн. IV. 3. 30). Можно сказать, что суть различий в понимании фантазии сводится к разнонаправленности, к разным векторам этого преобразующего движения: фантазия для Плотина — это как бы эманативная сила, представляющая чувственному и зависимому от тела сознанию реально существующий безвидный мир мысли; для Григория Паламы же фантазия представлялась как бы «витком эволюции» чувственного предмета, стремящегося извне в сознание и теряющего благодаря фантазии свою внеположность и, до известной степени, чувственность; говоря языком современной психологии, фантазия понималась Паламой как акт интериоризации.

Отделившись от своих «объективных» носителей, мысленные образы попадают во власть рассудка, который соединяет и разделяет эти содержания согласно законам мышления — «силлогизирует», как говорит Григорий Палама. Но откуда появляются в самом рассудке те общие правила, которыми он руководствуется в процессе мышления, из этих построений совершенно неясно. Это просто не объясняется, так что едва ли не самый весомый — гносеологический — аргумент в пользу существования идей просто не рассматривается нашим мыслителем. Не только у свт. Григория, но и у большей части византийских богословов мы наблюдаем какое-то равнодушие к последним основаниям нашего мышления, обусловленное, вероятно, именно их натурализмом, убеждением в том, что собственно существуют именно единичные чувственные вещи. С другой стороны, этому, конечно же, способствовала и убежденность в бесплодности и необязательности «внешних наук» для стремящегося постигнуть истину христианина. Получалось, что устремление к Наивысшему не меняло сознания человека, и он оставался обладателем весьма прозаического, ограниченного взгляда на вещи космические. Весьма характерна оговорка Паламы о том, что фантазия не является единственным источником наших понятий, иными словами, утверждение, что есть и неэмпирические понятия и познания, однако — что они представляют собой и как осуществляется такое познание, остается не ясным. Что мы находим о деятельности рассудка у Плотина? Здесь, конечно, тоже далеко до немецкой обстоятельности и ясности, однако, в первую очередь следует отметить, что Плотин жестко различал наш ум — становящийся и связанный с телом, собственно дискурсивный ум, — и мышление как таковое, разлитое во всей природе; я уже не говорю о том, что и Душа, и Ум есть некое иное Мышление. Итак, что касается нашего рассудка, то, во-первых, Плотин во множестве мест говорит о взаимосвязи рассудка с тем Умом, который не принадлежит нам; в сущности, любое истинное суждение возможно только потому, что рассудок общается с Истиной, которая была, конечно же, и раньше, нежели была постигнута рассудком. Нужно сказать, что это положение не конкретизируется Плотином нигде, кроме его учения о родах, неких не только до-опытных, но и до-индивидуальных содержаниях, благодаря которым только и существует само рассудочное мышление. Таким образом, роды оказывается как бы скрепой, теснейшим образом связывающей рассудок и некое высшее, нежели он, Мышление. В остальном, расхождения между свт. Григорием и Плотином относительно рассудка таковы же, как и относительно фантазии: Палама мыслит рассудок так или иначе производным от плоти, Плотин — эйдолом Ума; для Паламы рассудок — одна из вех низшей небожественной жизни, для Плотина — последний отсвет жизни божественной и т. д. Поэтому для Паламы, например, было вполне естественно говорить о двух истинах (Триады в защиту священнодействующих, 2. 1. 5), однако, что такое сама истина, — ни из одного его рассуждения понять невозможно; напротив, для Плотина первое из положений было принципиально невозможно, в то время как понятие об истине дано у него со сравнительно большей подробностью.

Из всего вышесказанного вполне понятно, что познание для Григория Паламы выступает результатом именно рассудочной деятельности и лишено всякого онтологического статуса, оно существенно познание чувственного и некоторые выводы из него, для Плотина же познание онтологично, оно куда раньше любых познавательных актов человека; познание для Плотина — это, скорее, некое объективное «положение дел», которое постигается в актах общения душ или созерцания душами Ума. В этом смысле, Плотин куда больший реалист и объективист, нежели кто бы то ни было из византийских мыслителей, так что и для русских философов, стремившихся во всю краткую историю существования русской философии уйти от «западного» психологизма и субъективизма, он оказывается куда ближе, чем большая часть византийских богословов.

I. 5. Собственно психология

Пожалуй, самым употребимым определением души было вышеупомянутое определение — души как энтелехии живого тела. Если оно не часто проговаривалось, то уж подразумевалось, во всяком случае, почти всегда. К этому выводу можно прийти, рассмотрев место души в мироздании, как его понимали христианские мыслители. Во-первых, для них не были одушевлены в собственном смысле ни космос, ни другие живые существа: т. е. в космосе и в других живых существах не было собственно души, но лишь ее явление, энергийное осуществление. Во-вторых, душа в христианстве мыслилась не только возникшей вместе с телом, но и в буквальном смысле в теле (только Григорий Нисский, насколько мне известно, не помещал разумную душу в какой-то определенной части тела, главным образом, — в сердце, как другие христианские богословы того времени). Никаких следов платоновского понимания души как того, в чем находится само тело, в христианском богословии Востока нет; скорее, были распространены воззрения о том, что Бог сотворил душу позднее тела (например, у блаж. Феодорита Киррского). Вообще, душа мыслилась настолько взаимосвязанной с телом, что тело становилось причастным как блаженству (например, у Григория Богослова), так и посмертному страданию души.

Остановимся на этих моментах подробнее. Вот учение Григория Паламы о душе животных и человеческой душе в пересказе И. И. Соколова: «Всякая разумная и мыслящая природа имеет своей сущностью жизнь. Природа людей вместе с жизнью имеет и энергию при посредстве тела, а природа ангелов лишена последней в силу отсутствия тела, „дабы получить и животворящую для этого силу“... А душа неразумных животных есть жизнь одушевленного ею тела, и они имеют эту жизнь не как сущность, но как энергию, „существующую в отношении к другому, но не к себе самой“, почему она и разрушается вместе с телом. В противоположность этому, душа человека имеет жизнь не только как энергию, но и как сущность, так как разумная его жизнь отлична от тела и не разрушается вместе с ним, оставаясь бессмертной...» (Соколов И. И. Указ соч. С. 110)

Это классическое феноменологическое рассуждение: что есть жизнь животного (т. е органического тела)? — энергия души животного; что же есть сама душа животного? — энтелехия его тела; а что есть энтелехия органического тела? — его жизнь. Дальше констатации факта, что животное обладает жизнью, это рассуждение не уходит и не стремится уйти. Критика понимания души как энтелехии содержится у Плотина в трактате Энн. IV. 7, и мы о ней в статье к IV Эннеаде уже упоминали. Строго говоря, извлечь из текстов Плотина строгое определение души тоже весьма непросто. Однако нет никаких сомнений, что Плотин следовал здесь Платону полностью, а у Платона душе давалось в точности то же определение, что и Богу, а именно — быть причиной самого себя, иметь свое бытие неотъемлемым и неотмыслимым от своей сущности. С другой стороны, душа если и не связана с телом (ибо, скорее, тело связано с душой), то находится, во всяком случае, в отношении к нему, следовательно, если давать душе определение, то вполне в духе платоновской философии можно было бы определить ее как бога, пекущегося о теле. (Кстати, именно такой Бог был в свое время назван отцами-каппадокийцами Святым Духом, что и позволяет говорить о некотором влиянии неоплатонизма на это богословие.) Определение Григория Нисского человеческой души, очевидно, тоже весьма близко платоникам («душа есть сотворенная сущность, сущность живая, разумная, органическому и чувственному телу сообщающая собою восприемлющую и чувственную силу до тех пор, пока способное к восприятию этого естество оказывается состоятельным» (Св. Григорий Нисский.О душе и воскресении. Диалог с сестрой Макриной, цит. по изд.: Восточные Отцы и учителя Церкви IV века. М., 1999. С. 206). Несомненно непреодолимым расхождением оказывается тварность и нетварность души, иными словами — отношение души к божественному. Здесь христианское богословие, безусловно, будет говорить о том, что душа возникла в результате божественного акта воли. Однако если мы называем Святого Духа Жизнеподателем, то дело только в словах, ибо такой Бог назывался платониками Душой. Получается, что расхождение существует только относительно души человека, и здесь всё опять же упирается в вопрос сущности: если сущность есть эйдос, то душа, дающая жизнь единичному телу, конечно, единовидна Душе, дающей жизнь всем телам и, следовательно, единосущна. Если сущность есть не эйдос, а что-то другое, то единосущия, конечно, не будет. Но если в самой системе Плотина назвать сущностью не эйдос, то единосущия не будет и в ней. Здесь спор, во многом, идет именно о словах.

Остановимся сначала на понятии человеческой души; ситуация здесь складывается, на мой взгляд, следующая: как только христианские богословы начинают говорить о душе в собственно платоническом смысле (в этом случае, она часто называется духом) — как о причине себя (ближайшим образом — как о том, что само определяет образ своей жизни), тут же выясняется и то, что она не сотворена подобно телу из стихий этого мира, что она есть «дыхание», «частичка» Божества, что она существо бессмертное и нетленное (вспомним, что со времен св. Афанасия Великого «нетление» и «божественность» для всего Востока — синонимы), «свет, заключенный в пещере, однако божественный и неугасимый» (св. Григорий Богослов)... — все, что говорится в этом случае, имеет много общего с учением Плотина. И напротив, как только Плотин начинает говорить о низшей душе, отделимой форме тела, душе творящей, он тут же говорит и о суде над ней, и о ее сотворенности, «происшедшести» из высшей Души, относительной неистинности... и во всех этих словах очень много общего с учением христианских богословов, однако же акценты, в основном, ставятся так, что в одной школе термин «душа» закрепляется по преимуществу за одним содержанием, а во второй — за другим. Имеет место как бы разная традиция самоидентификации: и то, и другое содержание ведомо представителям и той, и другой школы, однако собственно собой, тем, что есть «я», платоники называли высшую душу, а христиане — низшую. Эта разница обусловлена как аристотелевской философией, низводившей душу на уровень «энтелехии органического тела» и вводившей термин «ум», чтобы обозначить душу в платоновском смысле, так и ветхозаветной традицией, понимавшей душу, по преимуществу, в смысле некоей эмоциональной сферы в человеке, т. е. говоря языком платоников — животной души. Однако же, эта вечно алчущая и смятенная ветхозаветная душа, обременялась еще и богоизбранностью народа иудейского, так что имела статус несравненно высший, нежели ее действительное содержание. И это удивительно, с каким упорством ветхозаветные люди, чье сознание и ценности по большей части были еще только природны, не желали видеть одушевленности других живых существ! (В более позднем иудаизме (см. книгу Тания) это приведет к возникновению представления о том, что только иудеи одушевлены собственно божественной душой, а остальные люди — некоей низшей душой; как тут не вспомнить слова Плотина, обращенные против гностиков: «Они мнят, что единственные обладают тем, чем они единственные не обладают»!) Это — что касается понятия о душе.

То же самое можно сказать и о других входящих в сферу психологии понятиях: восточному богословию была чужда мысль, что душа есть источник времени; время здесь мыслилось некоей иной, сотворенной Богом средой, в которую помещается душа, так что оно нередко оказывалось куда важнее, властней самой души; то же относится и к пространству, и к этому миру в целом. Кроме того, продолжало бытовать унаследованное от ветхозаветного иудаизма представление о душе, как существе, имеющем извне свою жизнь, познание и бессмертие, что критиковалось Плотином — как гностический взгляд — в Энн. II. 9; к тому же, и учение о реинкарнации не принималось никем, кроме Оригена и его последователей. Одним словом, разница на уровне представлений кажется непреодолимой. Однако, раз уж мы зафиксировали некую общность на уровне понятий, можно попробовать показать, что и непреодолимая разница представлений здесь мнимая. Во-первых, учение о перевоплощении души входит в христианство как неотъемлемая его часть, ибо что иное представляет собой воскресение мертвых, если не вторичное воплощение души? Конечно, если смотреть на этот процесс с точки зрения тела, это будет воскресение тел, но если взглянуть на него с точки зрения души, это будет именно ее перевоплощением. Но что мешает смотреть на этот процесс именно с точки зрения души? Разве что ветхозаветная самоидентификация с телом. Конечно, для тела это действие представляется чем-то внешним, делом, которое должен произвести сам Бог, но так ли это для души? Было бы странным, если бы души, которые достигли синергии с Божеством, души, творящие чудеса в посвященных им храмах, помогающие смертным и в делах познания, и в делах житейских, вообще — те души, что уже сейчас являются сотворцами в мирозиждущем художестве Бога, не участвовали бы никак в этом свершении. Кроме того, ясно, что если воскресение — процесс естественный (а Григорий Нисский считал именно так), то естественно и для души это перевоплощение. Да, этот процесс в христианстве мыслится разовым, не периодическим, однако он, как и в платонизме, увязан с представлением о божественной справедливости и суде. Так что разница здесь хоть и велика, но не беспредельна. Во-вторых, как только в христианстве заходит речь о том, что далеко не все из того, что есть под луною, сотворено Богом, что зло, страдание и смерть положены в этом мире деятельностью души, так начинает уничтожаться представление о внешности души для времени, пространства и мира. У наиболее проницательных богословов, которые понимали, что и зло, и страдание коренятся в самих условиях существования этого мира (например, у преп. Максима Исповедника), падение души volens nolens приобретало космогонический размах; у этого чисто гностического положения была, разумеется, и обратная сторона, ибо сам масштаб произведенных душой отрицательных перемен заставлял думать о душе, как о чем-то большем, нежели энтелехии органического тела. И когда мы встречается с учением о спасении всего мира в человеке и через человека, то сам этот человек или, говоря языком платоников, душа мыслится уже полагающей основы преображенного мироздания, и, тем самым, понимание души или человека в этих сюжетах весьма близко к платоновскому. Есть очень простой признак, по которому можно отследить степень близости психологии того или иного из богословов платонизму: если душа мыслится по-аристотелевски энтелехией органического тела, то поскольку органические тела разделены на полы, — с необходимостью будут разделены на полы и души; если же душа мыслится существом по природе бесполым, имеющим полы лишь в потенции (актуализируемой, например, грехопадением), то такое понимание души, безусловно, очень близко к платоновскому. То же самое следует сказать и о богословах, толковавших «кожаные ризы» как плоть, и наказание за грехопадение — как облачение в тело; в их построениях душа до своего падения мыслится потенцией не только своего нынешнего полубытия, но и иной действительности, не реализованной из-за грехопадения; вообще, можно сказать, что Плотин закрепляет за термином «душа» понятие, которое христиане могли бы назвать «душа-до-грехопадения». И еще, если в этом «облачении в плоть» видят не только месть разъяренного божества (нарочно утрирую), но и акт милосердия, то видят в душе и основания для таких именно действий Бога, а значит — начинают мыслить воздаяние имеющим некоторое основание и в потерпевшем, — тем самым суд перестает, до известной степени, быть внешним душе и начинает пониматься как процесс естественный; то же самое относится и к жизни, познанию и бессмертию — чем более здесь углубляются в само понятие души, тем ближе оказываются к Плотину, и напротив, чем более эмпирический и наблюдательный характер имеет психология того или иного богослова, тем менее этих сходств. В этом нет ничего удивительного, ибо то или иное понятие неразрывно связано с методом, каким оно конструируется. Достаточно об этом.

I. 6. Душа и Святой Дух

Теперь следует сказать о Душе-Ипостаси и Святом Духе не в контексте троического богословия, но в контекстах антропологическом и космологическом. Прежде всего, если типологизировать все высказывавшееся христианскими богословами о Святом Духе в этом контексте, то Святой Дух окажется: во-первых, источником благой жизни, ее сил и даров добродетели, возможно даже — источником жизни как таковой; во-вторых — источником знания вещей божественных для конечных существ, душеводителем, возводящим избранных к участию в божественной жизни и знанию; в-третьих — неким именем для обозначения божественного присутствия вообще, именем Бога, поскольку Он действует и знаем. Все эти аспекты прекрасно укладываются в созданное св. Василием Великим (см. его сочинение О Святом Духе к святому Амфилохию, гл. 16) понятие о Святом Духе как целевой причине творения и вообще всякого действия, причиной которого является Бог. Взятый таким образом Святой Дух оказывается ничем иным, как энтелехией либо Церкви, либо природы как таковой (в зависимости от того, ограничиваем ли мы сферу божественной деятельности Церковью, или нет). В основном, конечно, Святой Дух понимался именно в первом смысле, особенно там, где акценты ставились на положении «вне Церкви нет спасения». В самом деле, и по сию пору я не знаю ни одного значительного сочинения, в котором Святой Дух осмыслялся бы как космосозидающая причина, или хотя бы внятно говорилось о Его действии среди народов, не исповедующих библейские религии, о действии же Св. Духа в Церкви написано неподдающееся учёту количество книг.

Однако, опять же, интересно заметить, что уже в Новом Завете складывается представление о том, что Святой Дух в определенных ситуациях есть как бы особая сила в людях, которой исцеляют, пророчествуют, совершают поклонение и т. д. . Т. е. Святым Духом называют также и то, что мы бы сейчас назвали благодатью, божественным наитием или божественной энергией.

Душа-Ипостась у Плотина, взятая в том же контексте, разумеется, не обозначает ничего другого, а именно — она источник жизни и познания, ближайший к нам, если так можно выразиться, лик Бога; с определением Василия Великого, я думаю, Плотин полностью бы здесь согласился. Тем более близко Плотину новозаветное представление о Духе (на языке Плотина — Душе) как чудотворящей силе, ибо все чудесное, согласно Плотину, происходит в силу всеобщей одушевленности и, в конце концов, — благодаря Душе-Ипостаси. В принципе, в этих аспектах учения я не вижу вообще никакой разницы; кроме того, что Душа понимается Плотином с акцентом на всеобщность ее действия, она по преимуществу есть (если все же возможно здесь говорить аристотелевским языком) энтелехия космоса в целом, и, конечно, не в последнюю очередь, — человека; она еще специальнее души человека, ибо что иное может обозначать слияние с Единым, если не усвоение единичной душой состояния Души-Ипостаси, в противном случае оказалось бы, что слившаяся с Единым душа была бы выше той Души. (Нельзя, впрочем, сказать, чтобы у Плотина этот вопрос был разъяснен со всей ясностью.) Интересно, что Душа-Ипостась столь мало отлична от Ума для Плотина (а Ум Аристотеля столь похож на Душу платоников), что Григорий Богослов, немало потрудившийся ради утверждения почитания Святого Духа Богом и отнюдь не считавший, что язычникам не знакома та реальность, божественность, которую он отстаивает, писал: «Лучшие их богословы... имели представление о Духе... но не соглашались в наименовании, и называли Его Умом мира, Умом внешним и подобно тому» (Слово 31, о богословии пятое, о Святом Духе; цит. по изд.: Святитель Григорий Богослов Собрание творений, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, с. 446).

I. 7. Вселенная и Воплощенный Бог

Нам следует дерзнуть и на такое сравнение, и для всякого внимательного читателя параллели здесь очевидны: ибо чем иным может быть Вселенная у платоников, если не воплощением Ума посредством Души, и что иное представляет собой воплотившийся Бог христианства, если не воплощение второй Ипостаси? Посмотрим, насколько это сходство поверхностно.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что нам здесь предстоит говорить о весьма деликатных предметах, поэтому заранее прошу прощения у тех, чьи религиозные чувства могут в результате такого рассмотрения пострадать. Однако такое рассмотрение необходимо, ибо мы хотим обнаружить смысловые структуры, лежащие за теми или иными образами, а потому и сами эти образы в известной степени теряют для нас самоценность. Так, когда мы говорим, что в момент жертвоприношения Авраама Исаак был символом Христа, мы тоже до известной степени перестаем интересоваться личностью самого этого юноши; это не означает однако, что Исаак был только символом, или что мы тем самым пренебрежительно к нему относимся; это также верно, как то, что Авраам в этот момент не символизирует собой ни Каиафы, ни Пилата. Я некоим образом не пытаюсь здесь говорить о мистериальной, таинственной стороне подобных образов и сюжетов, но пытаюсь, так сказать, сравнить место и статус этих сюжетов в священных повествованиях.

Итак, начнем с рассмотрения исторического. Насколько творение у платоников представляет собой что-то типологически тождественное непорочному зачатию Богочеловека? Очевидно, действие творящей Души у платоников выполняет те же функции, что и действие Святого Духа у христиан, ибо этим действием нечто неизмеримо более совершенное принимает «зрак раба». Это не поверхностное сходство: речь и в том, и в другом случае идет именно о том, что божественное, по неисповедимой воле Бога, впадает в «кенозис», умаление и истощение. Насколько вообще можно сравнивать творение и воплощение? Это зависит от того, как мы понимаем все те места в Писании, где Христос называется «камнем» (фундаментом, основанием) и «первенцем» (напр.: 1Кор. 1, 31; Кол. 1, 18; Рим. 8, 29 и т. п.) — если для нас это только образы, то такое сравнение невозможно; если же мы видим за этими именованиями смысл, то как не может быть фундамента дома без того, чтобы дом существовал хотя бы в проекте, как нельзя быть «первородным между многими братьями», не имея братьев, так немыслимо и Боговоплощение, если не имеется в виду нового творения, а если нового творения, то и творения вообще. Итак, что служит восприемницей этого творения? На первый взгляд, кощунственно сравнивать Богородицу и какую-нибудь эллинистическую Матерь богов, с которой Плотин сравнивает материю, на первый же взгляд, они представляют собой нечто прямо противоположное, однако, чем напряженнее противоположность в вещах божественных, тем меньше следует этому верить. Не составило бы труда показать, что культ девства, свойственный Богородичному почитанию (возникшему, кстати, достаточно поздно, после IV века, во всяком случае), весьма близок к экстатическому культу эллинистической богини, хотя, конечно, о членовредительстве, свойственном многим экстатическим культам богинь-девственниц, в богородичных культах, там где они находились в русле канонического права, говорить не приходится. Можно было бы показать, как во множестве духовных движений — от гностиков до тантристов — культ святой девственницы и наираспутнейшей из блудниц совмещается в почитании одного предмета. Можно было бы привести множество примеров совмещения девственности в богинях и их покровительства материнству и т. п. — все это были бы прекрасные религиоведческие рассмотрения. Нас, однако, интересует сама типология этого события. Итак, во-первых, есть некий Бог, отличный от воплощающегося (в сфере божественного — именно третий), который производит воплощение, равное кенозису; во-вторых, есть воплощающийся Бог (второй в сфере божественного), и в-третьих — есть начало, воспринимающее кенотическое движение Бога, оно девственно и сохраняет девственность после рождения: это можно сказать и о материи Плотина, и о Богоприемнице у христиан. Не так уж и мало для начала.

Далее, говоря о вечности Вселенной у платоников и о периодической гибели Вселенной, например, у стоиков, нужно понимать, что вечность мыслилась как вечность не единичного и не чувственного, а гибель, опять же, не была гибелью логосов. И у платоников, и у стоиков дело обстояло так, что чувственное должно было погибнуть, чтобы сверхчувственное обрело адекватное своей природе существование. Поэтому строгое учение о платоновском космосе, если бы оно было доведено до логического своего конца, должно было бы учить о постоянной гибели и возрождении всей этой Вселенной. Не иначе дело обстоит и со смертью и воскресеньем Христа: тело тленное должно было погибнуть, чтобы восстало тело нетленное. Однако, именно тело, и именно вот это чувственное тело, — скажут любители находить различия. И с телом Вселенной происходит то же самое в каждой из его единичных частей, ответим мы, ибо все тленное, восходя в Ум, имеет в нем свое нетленное тело, о чем мы уже писал в статье к пятой Эннеаде. Однако, Христос — персона, а Вселенная — нет, но это уже для кого как: Плотин, скажем, видел Вселенную персональнее любой персоны в ней. Но гроб Христа оказался пуст, — опять возразят мне. И гроб Вселенной, если так можно выразиться о материи, вечно оказывается пуст, как и рождающая ее утроба, поскольку Вселенная ежеминутно и вечно рождается, умирает и восстает к высшей жизни. В том то всё и дело, что тело космоса в целом, тело Вселенной, действует точно так же, как и тело Христа, если смотреть на него именно в целом, а не на его части. Скажут: но и части тела Христа стали нетленными, а не перешли в другие части. На это спросим: какие именно части Его тела — те, которые были в Нем, когда Он был положен во гроб? Или так же и те, которые были Им когда-либо так или иначе извергнуты? А если только некоторые из частей всего того целого, которое было Его телом, если брать это тело в его временной протяженности — от Рождества до Воскресения, — то кто может утверждать, что и в космосе как целом не происходит того же? Мы знаем, что тело человека полностью материально изменяется в течение семи лет, так что из более чем четырех тел, которыми обладал в течение Своей земной жизни Христос (если настаивать на этом глупом буквализме), Он воскресил лишь одно, да и то изрядно обескровленное. Так что, я думаю, не стоит настаивать на таких вещах, но следует считаться с фактами: если гроб оказался пуст, это означает только то, что он оказался пуст. Если это новое тело осязалось и проходило через стены, т. е. было умным телом, то только это данный факт и значит. Как сложилась судьба элементов этого тела, я думаю, не знает никто; то же относится и к судьбе космических элементов.

Каким образом происходит это воплощение? Здесь сходство изумительно точное и буквальное. Бог, как известно, не воспринял ни одной человеческой ипостаси, но — человеческую природу в целом; соответственно, и преобразилась не человеческая ипостась, которой не существовало, но природа; с точки зрения Ипостаси, Преображение и Вознесение были лишь явлением этой Ипостаси. Точно так же обстоит дело и с космосом как богом: он представляет собой именно божественную Ипостась, если рассматривается как Ипостась, но такую, которая восприняла человеческую (точнее говоря, космическую) природу.

Итак, таковы сходства, различия же слишком очевидны, чтобы на них останавливаться.

ЧАСТЬ II. Онтология и троическое богословие

А. Троическое богословие каппадокийцев

Всем известна космологичность платонического богословия, всем известно, что всё это богословие отвечает на вопрос, как из Единого возникло многое. Тем не менее, как только речь заходит о сопоставлении неоплатонической и христианской теологии, начинают сравнивать христианскую триадологию, как опять же всем известно, не имеющую никакого отношения к космологии, и триадологию, например, Плотина. Разумеется, находят множество различий, редуцируемых к этому первичному. Но на каком, спрашивается, основании производится такое сравнение, разве не правильнее было бы сравнивать космологическую часть одного учения с космологической частью другого, а учение о Боге «в себе и для себя» — с адекватным же учением другой школы? Такое впечатление, что единственным основанием для таких сравнений выступает сама форма троичности, но это недостаточное основание. Чтобы произвести сравнение учений о Троице, следует, я думаю, показать прежде всего онтологическую базу троического богословия в той и другой системах, а чтобы сравнивать учение о Едином, придется уже не только анализировать понятия, но и пытаться классифицировать формы мистических свидетельств.

В первую очередь, мы рассмотрим частные вопросы, которые могли бы помочь нам охватить единым взглядом всю картину.

А. 1. Субординационизм и равночестность

Поистине, нужен делосский ныряльщик, чтобы объяснить, к какого рода категориям следует отнести понятие равночестности. Вероятно, это категория из сферы философии культа, если даже не чисто психологическая категория; так или иначе, дать ее объективный, независимый от субъекта коррелят весьма и весьма непросто. Термин обозначает воздавание равной чести во вполне светском смысле слова, например, самому императору или его представителю и изображению, как олицетворениям императора. Достаточно трудно понять, в чем ценность для познания этого термина, почему он вообще попал в троическое богословие и с какой интеллектуальной операцией он должен быть соотнесен. Термин «единосущие» в этом смысле куда более определен, однако не покрывает термина равночестности, ибо отнюдь не все единосущное равночестно, во всяком случае, если речь идет о вещах мирских; в случае же вещей божественных, — например, в случае почитания святых или богов, — очень многое, как известно, зависит от склада натуры и умонастроения субъекта, так что никакое признание равночестности или даже низшего статуса своего Ишвары, пожалуй, не удержит истинно увлеченного каким-нибудь священным образом человека от воздаяния ему наивысших почестей. Разве что в вещах умопостигаемых, существующих лишь в мышлении и для мышления, мы наблюдаем полную синонимичность этих понятий; сказать, в каком по преимуществу смысле употреблялось христианами это выражение, я затрудняюсь. В пределах данной работы я буду различать эти термины, ибо любая из триад Плотина, например, единосущна, но не равночестна, да и Св. Троица каппадокийского богословия, будучи единосущной, равночестна только в культово-практическом смысле слова.

Такие же сложности возникают и в том случае, когда в богословие попадает термин «субординация». Не ясно, что он обозначает: психологическую ли подчиненность, подчиненность в силу различия статусов, или же подчиненность логическую, — например, вывода посылкам. И Св. Троица христианства, и неоплатонические триады субординированы в строго логическом смысле слова. Поэтому термин «субординация» я буду употреблять только в последнем смысле этого слова.